L’ultima notte di gennaio capita di fare sogni importanti. Qualcosa improvvisamente sgorga nel bel mezzo dell’inverno. Una volta risvegliati, nell’apparente chiarezza del giorno, si passa accanto a sempreverdi ricoperti di un rossore tenace e prorompente. Un’architettura eclettica si affaccia fra i rami come una metafora del tempo scagliato da qualcuno che voleva fissare lì il suo sogno. Tuttavia non è spesso ben definito il confine fra la cosiddetta realtà in veglia e quella sperimentata durante il sonno.

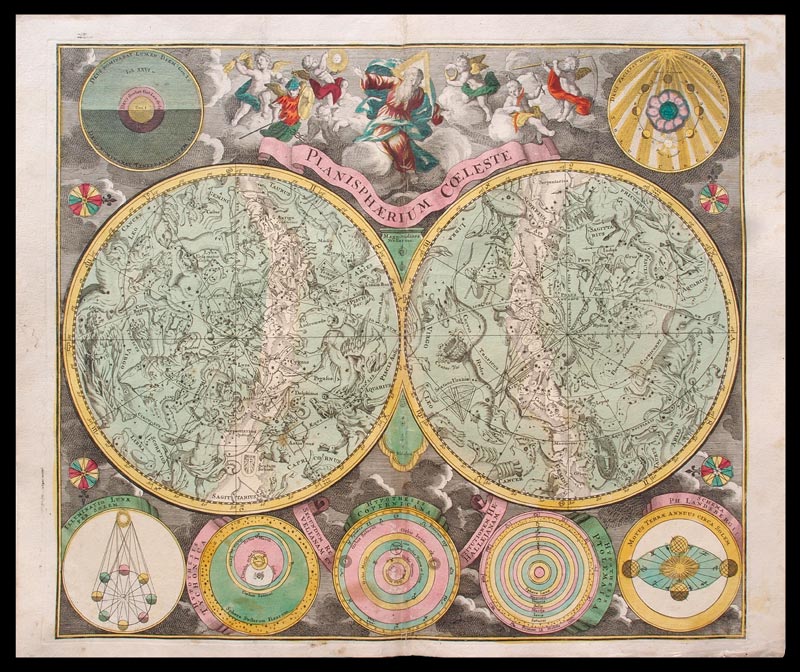

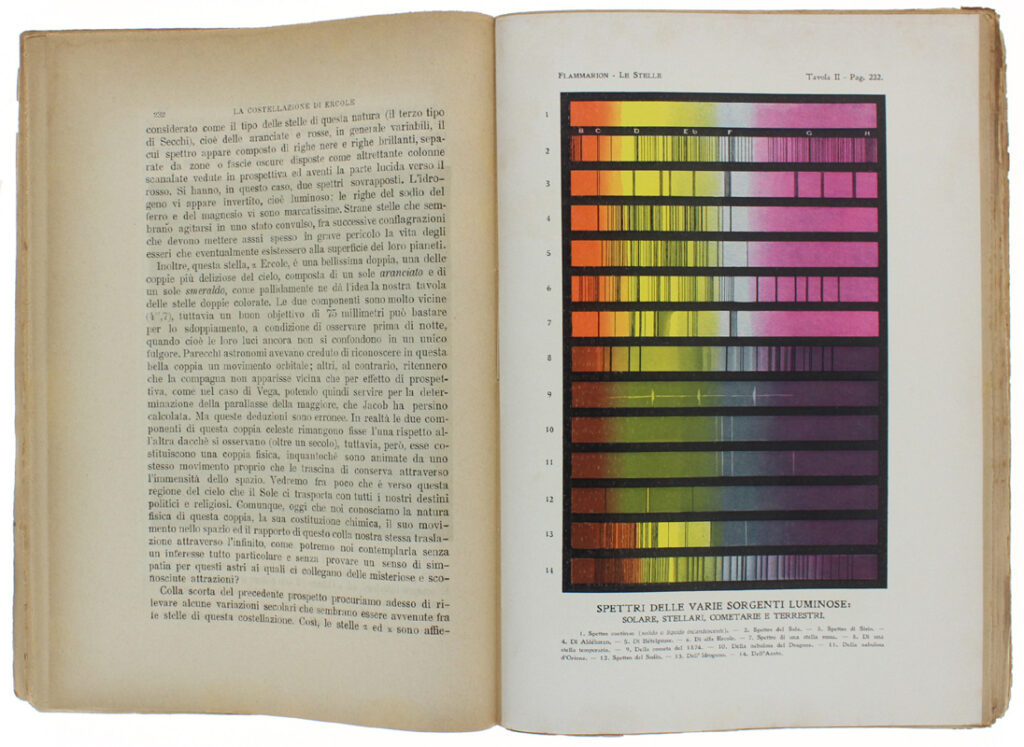

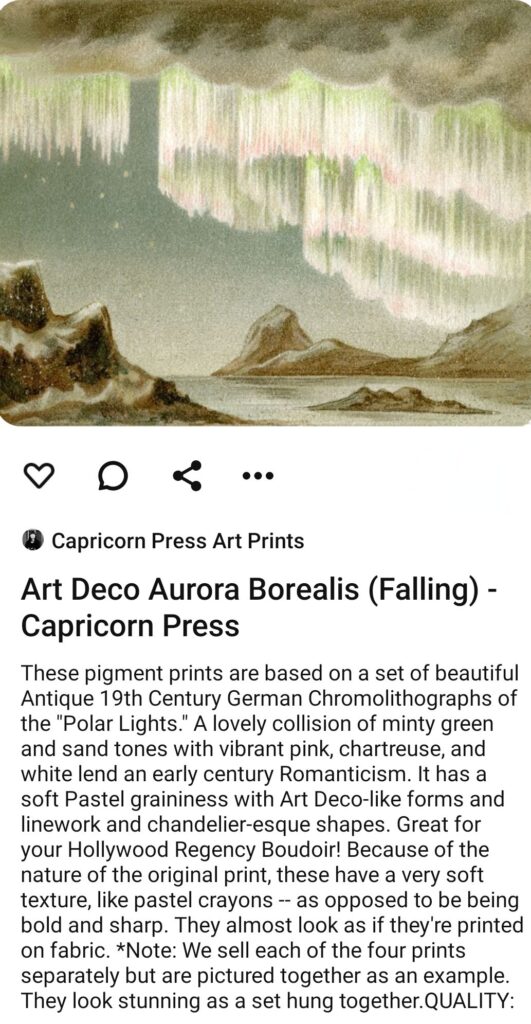

Nell’antica Grecia i medici erano non casualmente anche studiosi e interpreti di sogni, che si ritenevano sia generati dallo stato di salute del paziente, sia inviati da mondi ultraterreni, perché il corpo è un cosmo dove le condizioni fisiologiche possono esser lette come uno specchio delle leggi che governano l’universo. A testimonianza di queste affinità elettive, il flusso di particelle che alimenta il vento solare è denominato plasma – uno stato della materia che costituisce la quasi totalità dello spazio celeste e che sulla terra si trova naturalmente nei fulmini e nelle aurore boreali.

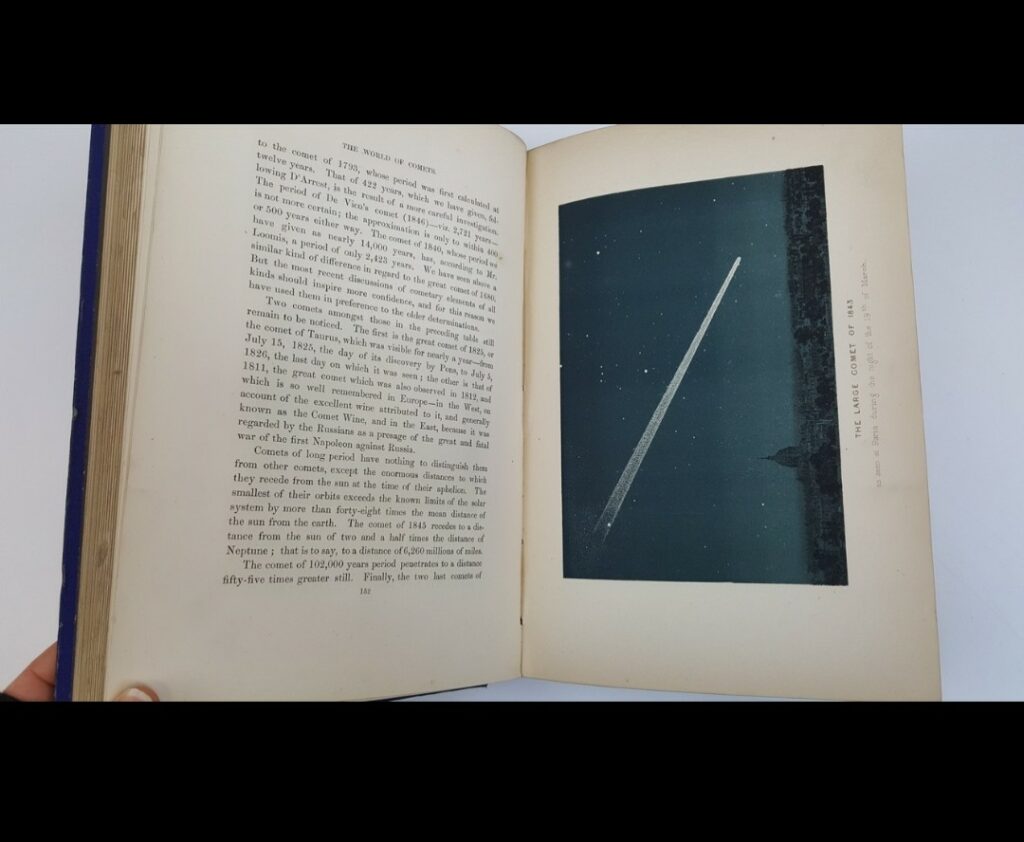

L’anno si è chiuso con una straordinaria attività elettromagnetica sul sole che ha generato per l’appunto altre aurore a basse latitudini, replicando in parte lo spettacolo dei primi di ottobre, quando il brillamento ha raggiunto un’inedita intensità che non si registrava da almeno sette anni. È bello pensarsi in questo meccanismo meraviglioso, e per il fatto che lo condividiamo, anche senza essere vicini, è come se andassimo all’unisono. Quello che immaginiamo, quello che realizziamo attraverso le nostre risorse creative e attitudini, tutto ciò che doniamo è amore che irradia da infinite profondità.

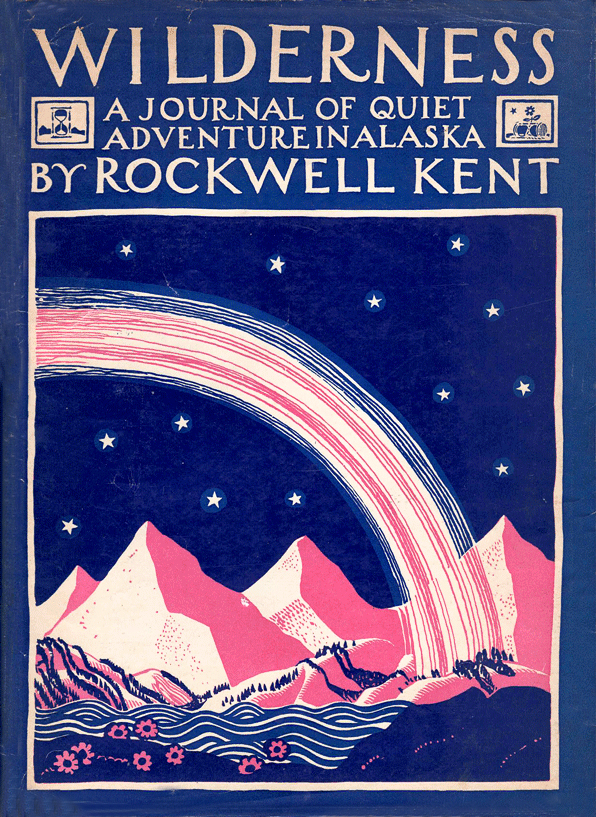

* Negli ultimi giorni di agosto del 1918, mentre la prima guerra mondiale volgeva al termine e l’epidemia di spagnola aveva iniziato a mietere altre vittime, il pittore, incisore e filosofo Rockwell Kent approdò nella piccola isola di Resurrection Bay, al largo delle coste dell’Alaska, per un incontro autentico e assoluto con la natura, lontano dalle devastazioni della cosiddetta civiltà. L’opera “Wilderness. A Journal of quiet Adventure in Alaska” è il frutto di quell’esperienza straordinaria.

Per un approfondimento sulla vicenda umana e artistica di Kent si rimanda al bell’articolo di “The Marginalian”

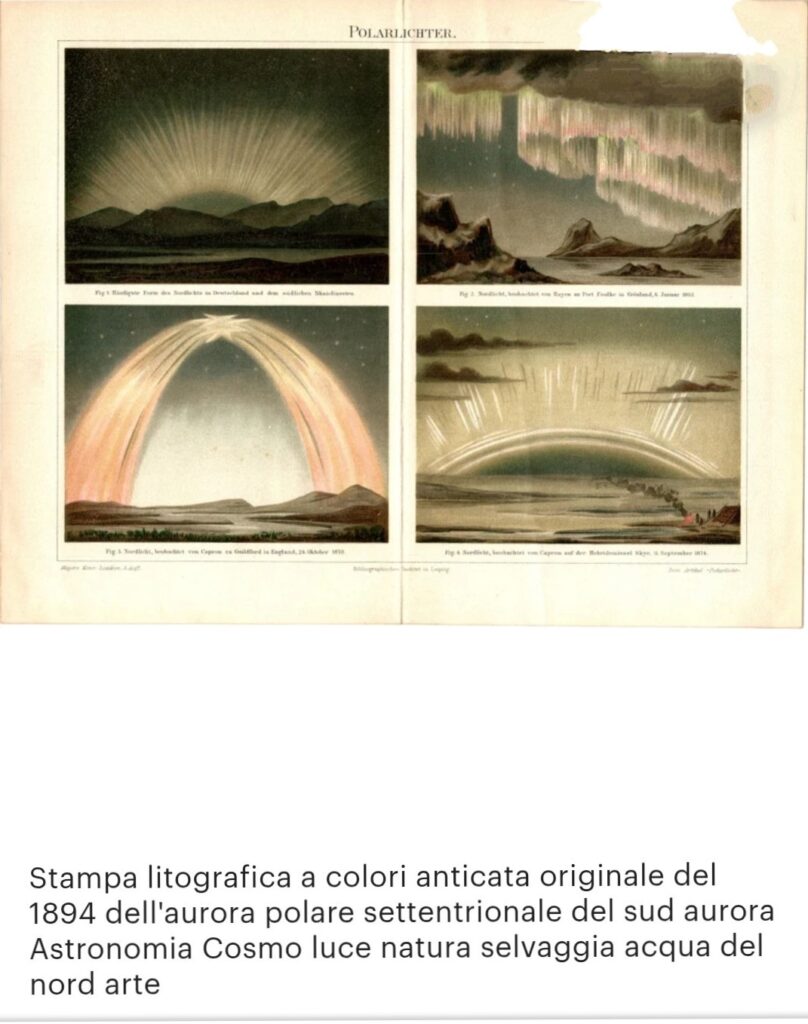

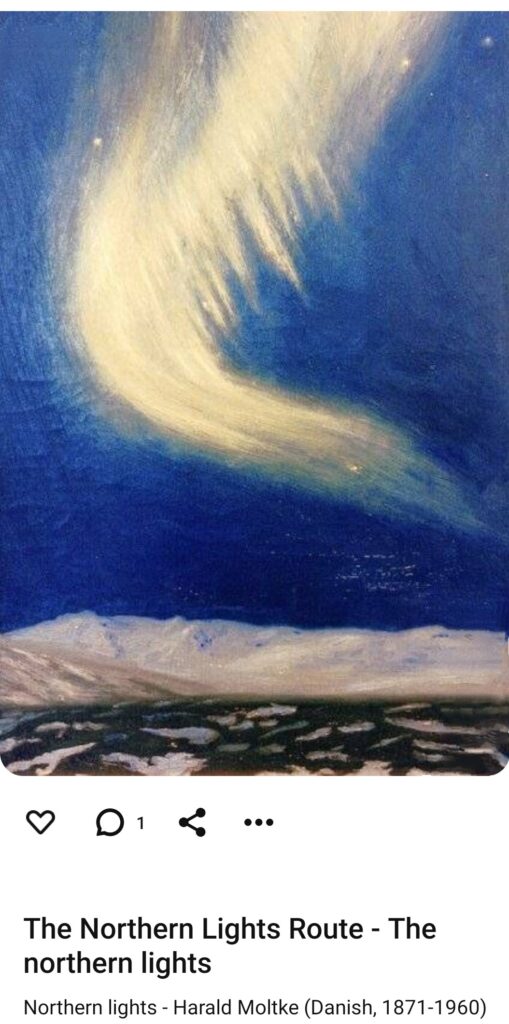

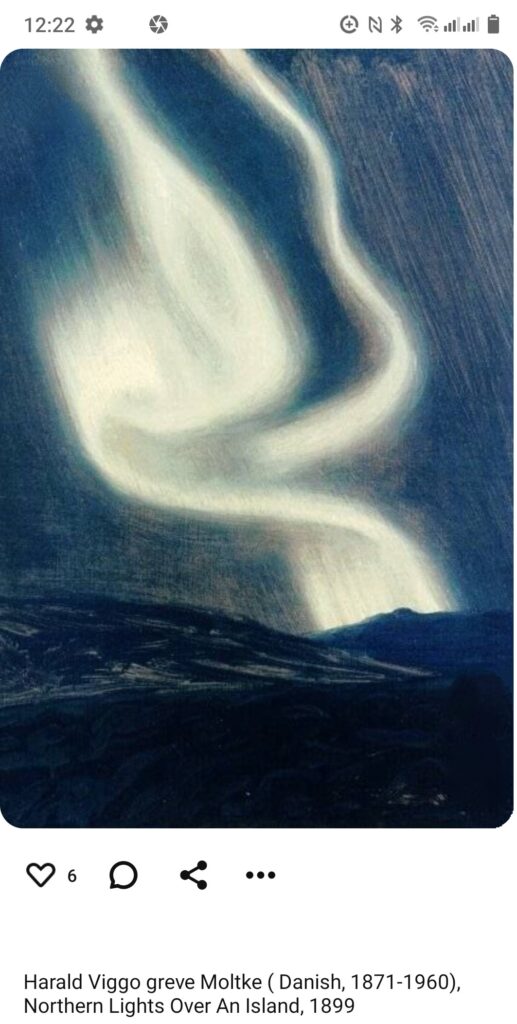

* Polarlichter – Luci del nord – Aurore boreali

1. Cromolitografie di fine Ottocento; 2. Harald Moltke (1871-1960), pittore danese.

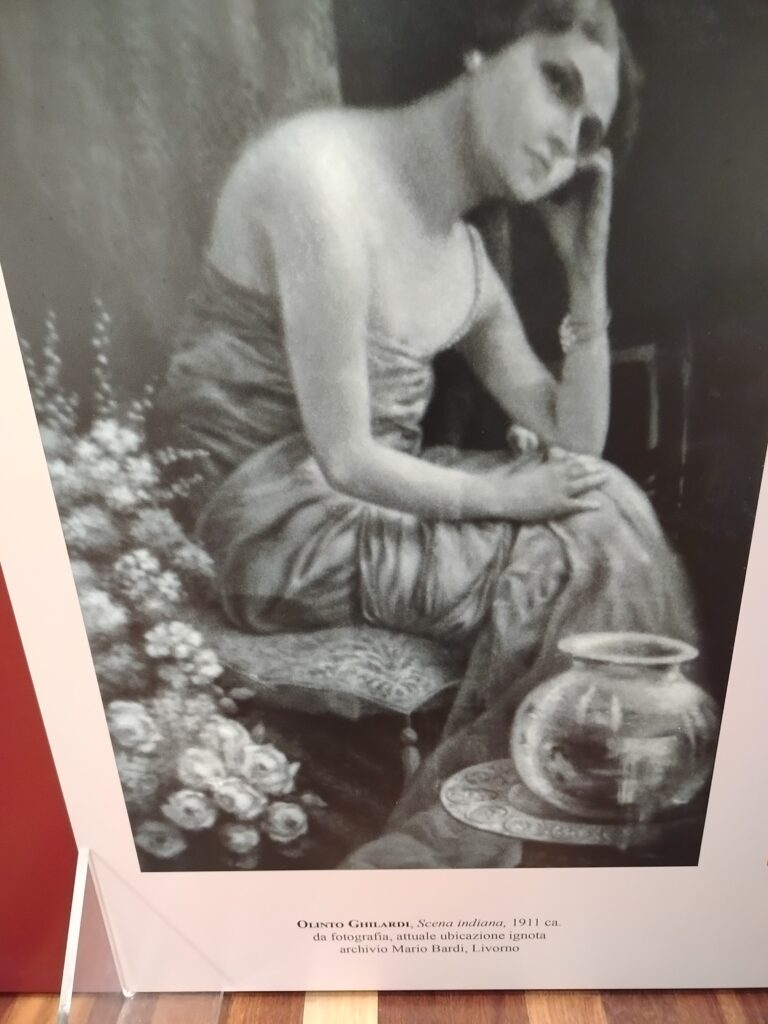

* Le luci di Livorno e della pittura di Ulvi Liegi nella mostra curata da Michele Pierleoni allestita negli spazi della sede di rappresentanza di Castagneto Banca. Grazie a Roberto Pullerà per aver accolto la mia richiesta di visita, regalandomi questa emozionante esperienza. Ascoltare un pezzo di storia dell’arte labronica che ha riesumato l’esistenza picaresca di mercanti, corniciai, falegnami e cabalisti come i leggendari Elia Benamozegh e Yoseph Colombo è stato folgorante.

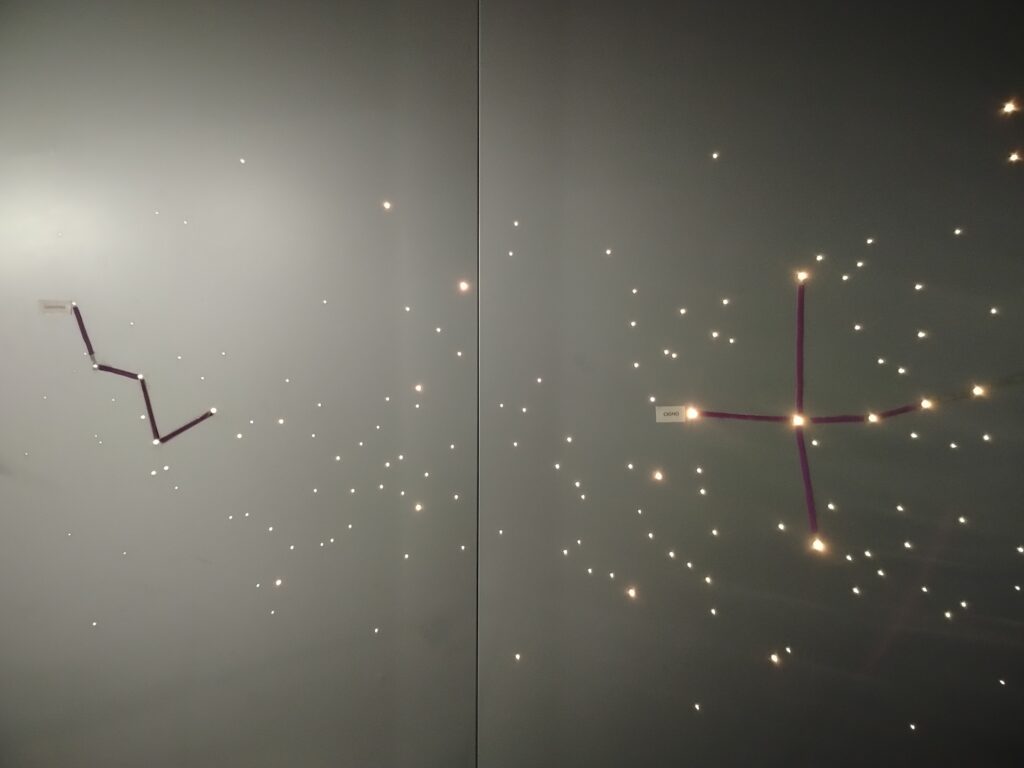

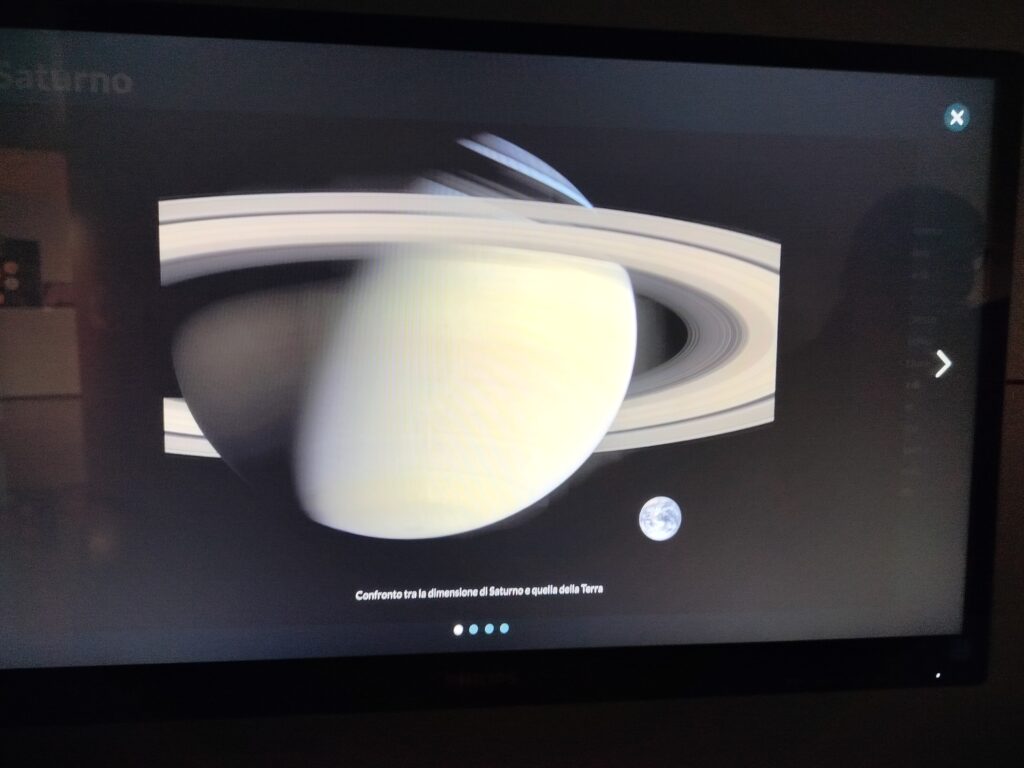

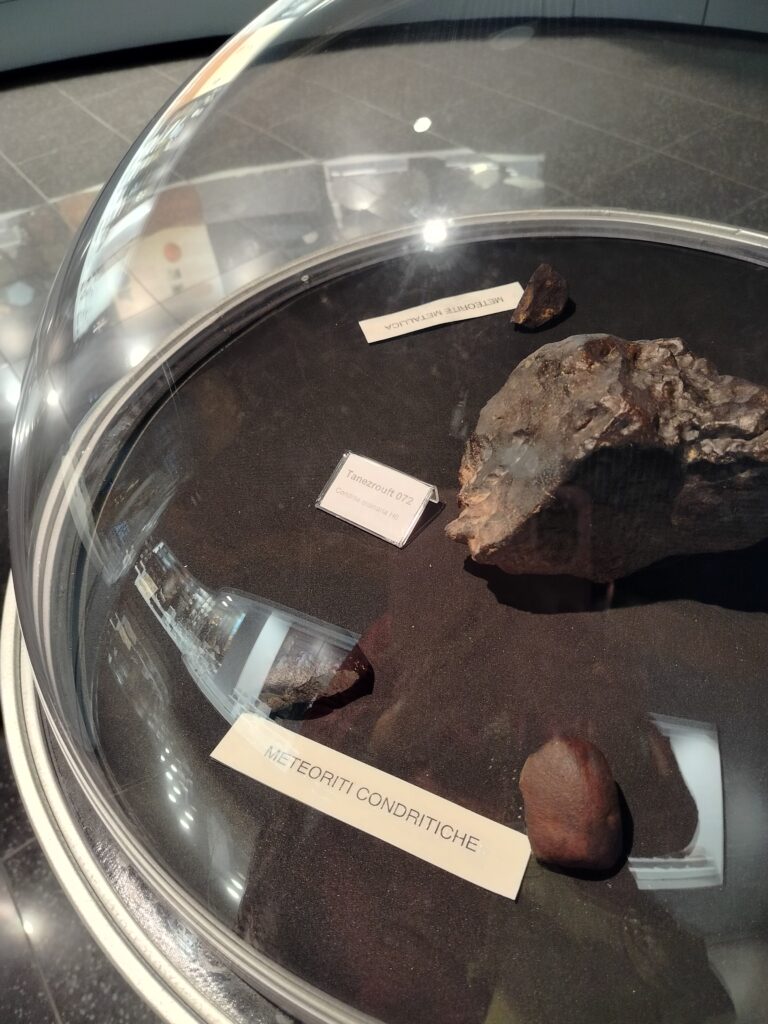

* Dalla costa alle stelle. Grazie per la bellissima esperienza al Museo Italiano di Scienze Planetarie a Prato dove ho potuto presentare il mio racconto sull’antica Biblioteca di Alessandria d’Egitto e i catasterismi di Eratostene di Cirene.

Per approfondire rimando al contributo “Il desiderio del divenire stelle”, pubblicato sul mio profilo di Academia.edu.

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)