Archetipo, forma primitiva, radice, matrice, primo volto. Creare è attingere al momento originale, chinarsi alla fonte dell’immaginario collettivo e berne le larve che vi affiorano. Dell’evocazione di questa delicatissima corrente, una sorta di flusso che compenetra chi si appresta all’opera e che si è soliti definire genericamente ispirazione, ho tentato una lettura in alcune mie pagine di recente pubblicazione.

La parola, derivante dal greco ἀρχέτυπον, assume in italiano quattro significati diversi che coprono altrettanti ambiti disciplinari: tecnico-artistico (da notare come la parola greca τέχνη congiunga le due sfere cognitive), filosofico, psicologico, filologico.

Così ci si riferisce al primo esemplare, il modello di un’opera cui altre simili e successive si orienteranno. Quindi nella filosofia, d’indirizzo platonico in particolare, il concetto di idee archetipiche rimanda all’essenza delle cose sensibili. In ambito psicologico, secondo le teorie di C. G. Jung (1875-1961), l’archetipo è l’immagine primordiale contenuta nell’inconscio collettivo, la quale sussume tutte le esperienze dell’umanità e della vita animale che l’ha preceduta, alimentando gli elementi simbolici delle favole, delle leggende e dei sogni. Infine, in filologia, si è soliti definire archetipo il manoscritto non noto ma ricostruibile con maggiore o minor sicurezza attraverso il confronto dei manoscritti pervenuti, da cui questi deriverebbero secondo i rapporti di dipendenza configurati nello stemma codicum, o albero genealogico. Ad esempio, non possediamo l’originale della Divina Commedia di Dante Alighieri – uno dei più clamorosi archetipi mancanti, rovello e passione per molti studiosi – ma talvolta la vicenda familiare dei codici pone in evidenza che l’archetipo stesso sia una chimera. Ossia nella genesi di un testo pare siano entrati in circolazione, fin dall’inizio, esemplari paralleli che rendono vana la ricerca di un solo capostipite.

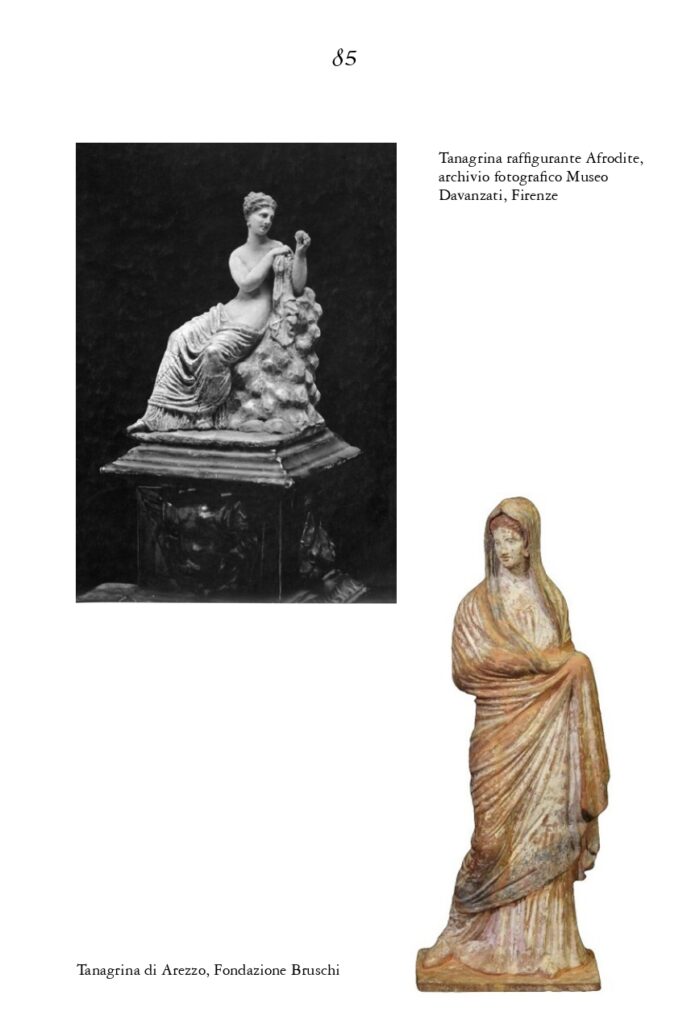

Tale declinazione filologica è d’uso anche nell’archeologia e nella storia dell’arte: si dirà, statua che riproduce l’archetipo di Lisippo.

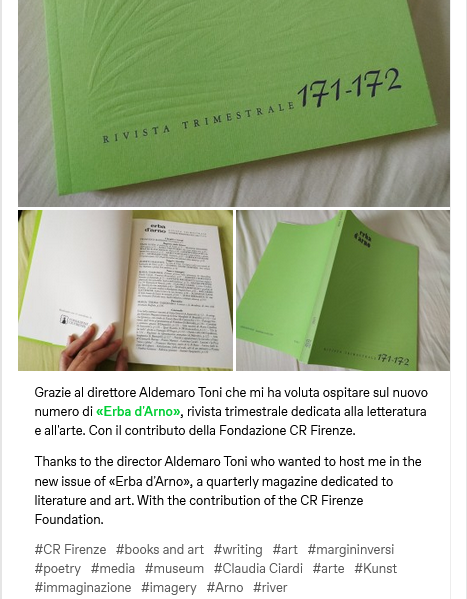

Il mio articolo per «Erba d’Arno» (quaderni 171-172), rivista pubblicata con il contributo della CR Firenze, indaga i nessi fra queste discipline, esplorando in che modo le arti e le diverse sfumature linguistiche di archetipo influiscano sia sulle realizzazioni creative sia sui meccanismi di fruizione delle opere stesse.

Accenniamo anche brevemente alla cosiddetta contaminazione fra le arti, come nel caso della poesia, della pittura e scultura. I rapporti e le influenze linguistiche fra Dante e Giotto, quindi i componimenti in versi di Michelangelo Buonarroti che hanno ispirato generazioni di artisti italiani e stranieri, fino all’età moderna, tra cui ad esempio gli espressionisti tedeschi.

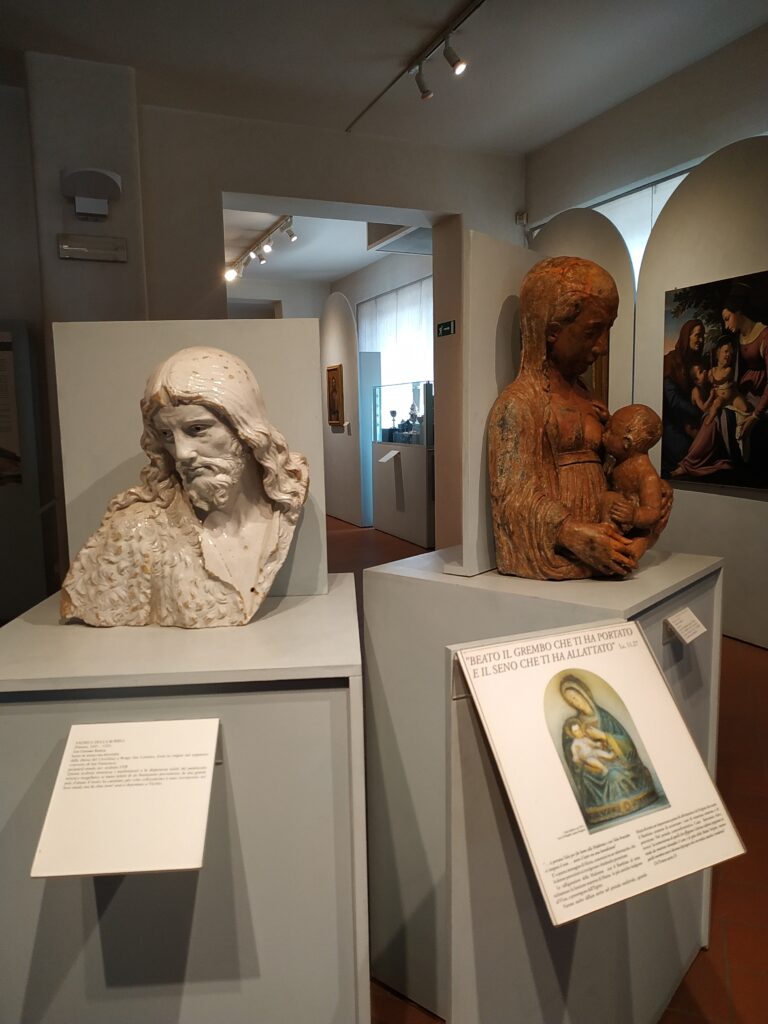

«L’entusiasmo che si accompagna a certi ritrovamenti, a scoperte fortuite che all’improvviso ci riconsegnano fra le mani reperti millenari, è innescato da cotali suggestioni. La lontananza che si rifà vicinanza, l’idea di un destino comune che percorre l’umanità, la storia che s’incarna in un segno tangibile spingono l’onda emotiva che abbiamo visto in tante analoghe circostanze. Pensiamo a Tanagra o più recentemente a San Casciano dei Bagni o ancora ai nuovi ritratti del Fayum, affiorati dall’oasi alla fine di quest’anno, trascorso più di un secolo dall’ultima fortunata campagna. Idoli del sacro e del profano, una quotidianità estatica che sopraggiunge a scrutarci, dee-madri che allattano, giocano coi loro bambini, impugnano il fuso, tessitrici che imitano il gesto delle Parche». (Claudia Ciardi, L’arte e l’archetipo. Specchio di vita immortale, giugno 2023).

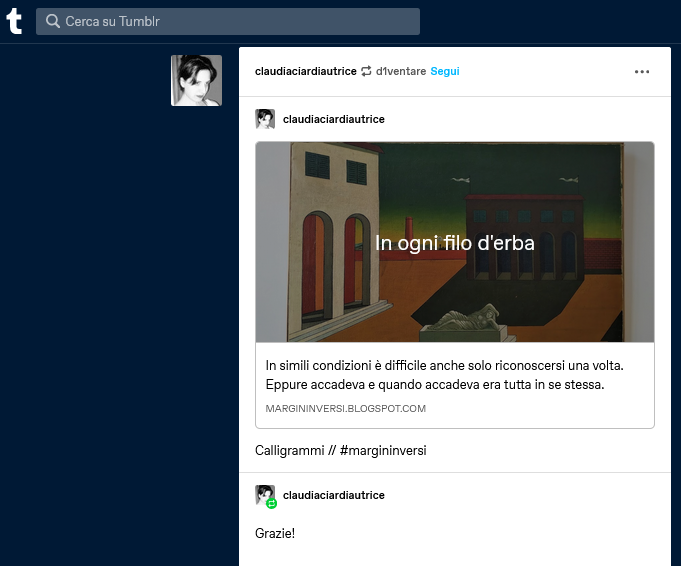

https://www.tumblr.com/claudiaciardiautrice

Calligrammi, una personale esplorazione nella mia scrittura del legame fra linguaggio verbale e figurativo. La riproposta sul mio profilo tumblr della prosa In ogni filo d’erba, omaggio ai borghi liguri, alla mia permanenza sanremese e a Giorgio de Chirico. Grazie a chi continua ad apprezzare questo testo (e a farmelo sapere!).

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)