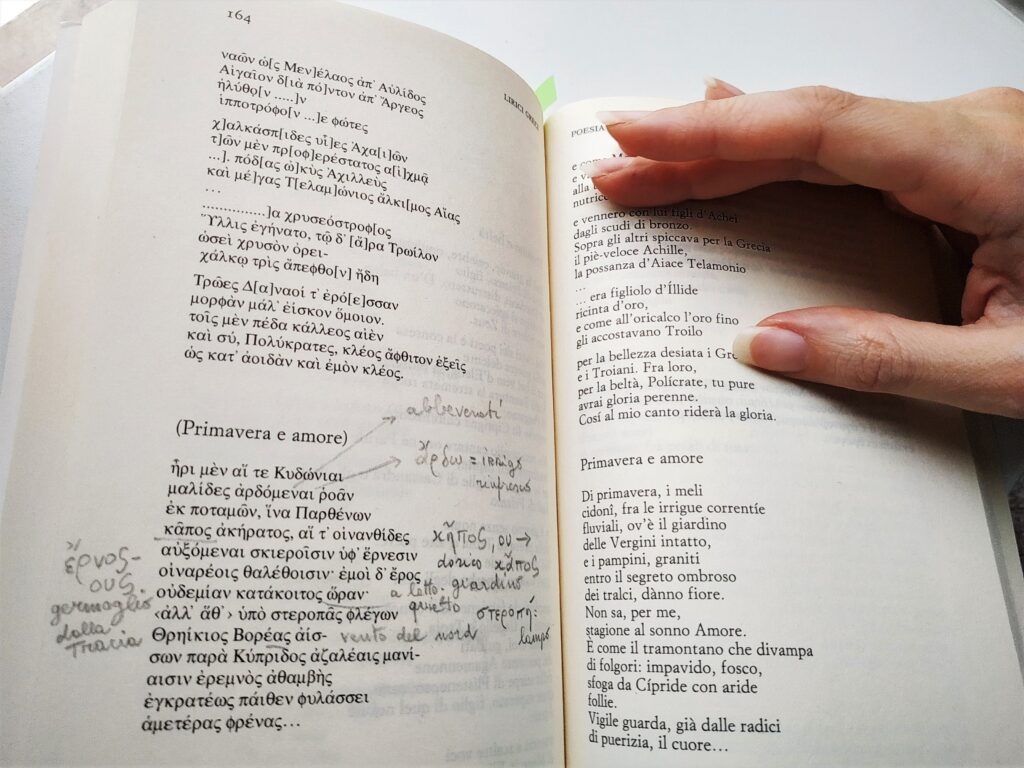

Prendo in prestito le parole che Cesare Pavese rivolgeva alla sua amata, o forse a un’idea di amore letterario e superno, un rigo in cui risuona peraltro anche la traccia dantesca dell’aspirazione a una vita mutata in virtù dell’esperienza sentimentale, per gettare qualche appunto sulle mie ultime divagazioni. In un ciclo di saggi di teoria linguistica in accompagnamento alla mia opera poetica, mi sono riaffacciata alle suggestioni della saggezza oracolare ellenica e alla dimensione dei santuari come centri di cura, in cui la parola era un’espressione della volontà teurgica del dio.

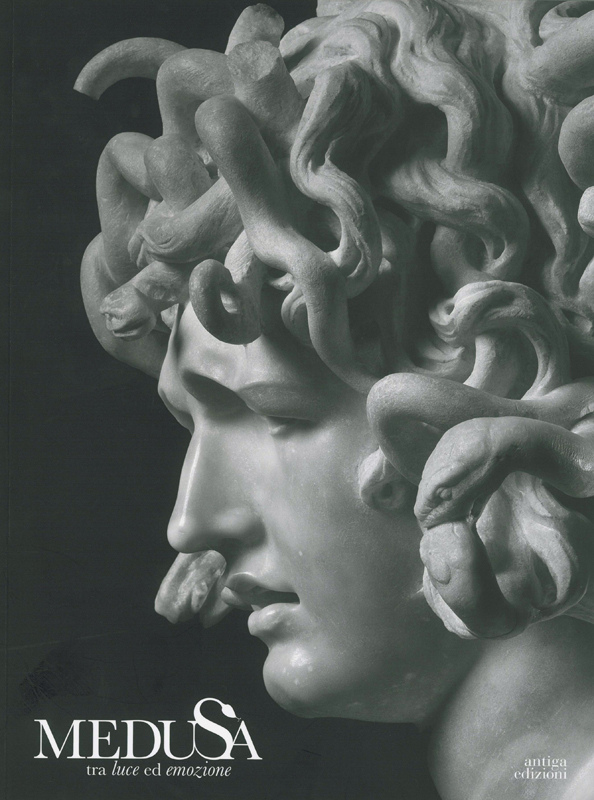

Si dice che questa presenza scendesse nel cuore, l’organo della risonanza, e da qui dettasse i propri responsi al suo messaggero terreno. Di solito una figura femminile che si riteneva dotata di particolari attitudini sensitive. In tale manifestazione subitanea e incontrollata del divino si può cogliere forse una prima ombra della poesia, il suo primo spirito – nel senso etimologico di spiritus, respiro. Soffermarsi, accordare il proprio soffio vitale a queste cadenze, è un po’ risvegliarsi a nuova vita, abbracciando sensibilità di segno opposto rispetto alla nostra quotidianità.

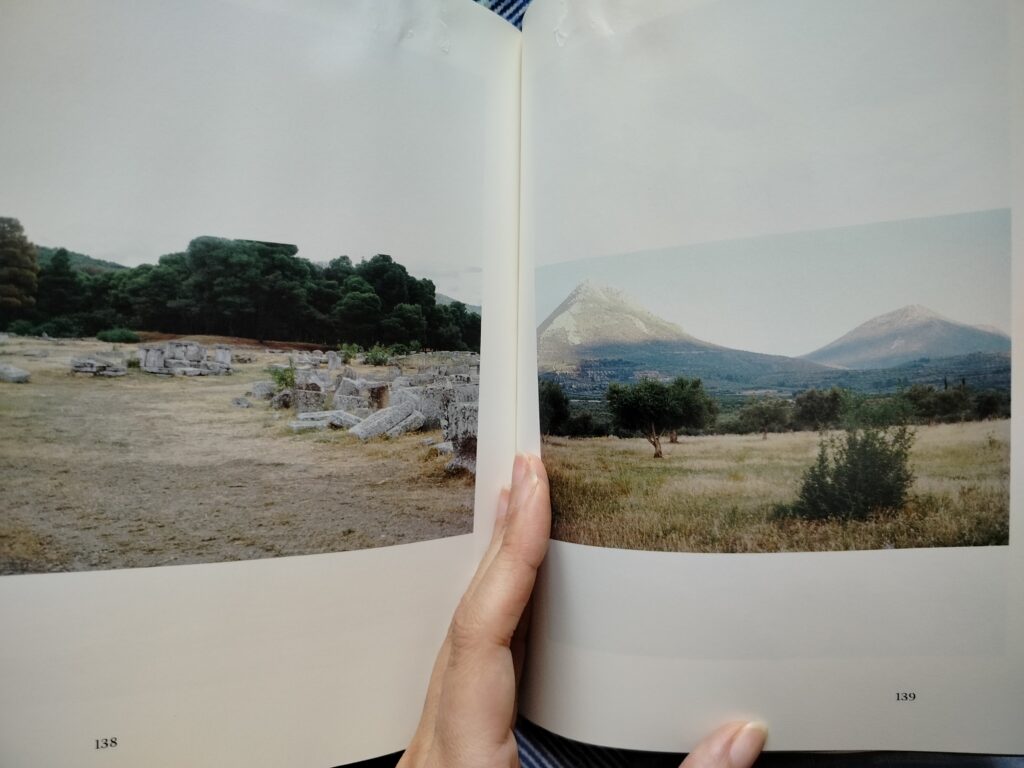

Nel ripercorre simili tracce mi è capitato di sfogliare il resoconto di Dino Baldi sulle strutture sacre che in Grecia hanno visto il compiersi di guarigioni e prodigi. L’autore definisce il suo sguardo un «gioco paradossale della Grecia fuori dalla Grecia». Sempre per quel cortocircuito fra pensiero e realtà da cui l’Ellade agli occhi dei puristi era «un paese abitato da slavi bizantinizzati e corrotti dall’Oriente». Il viaggiatore che vi si fosse avventurato, anche in tempi non sospetti, molto prima della cosiddetta decadenza imperiale e levantina, correva serio pericolo di restare deluso quando ad andarne di mezzo non fosse la sua incolumità. Il poeta Virgilio, già minato nel corpo, non solo non trovò quello che pensava ma poco dopo essere sbarcato al Pireo rimediò un’insolazione che gli fu letale; a Byron secoli dopo non andò meglio.

Cosa cela dunque ancora questa terra misteriosa, affascinante e tremenda, che si tiene tutto per sé?

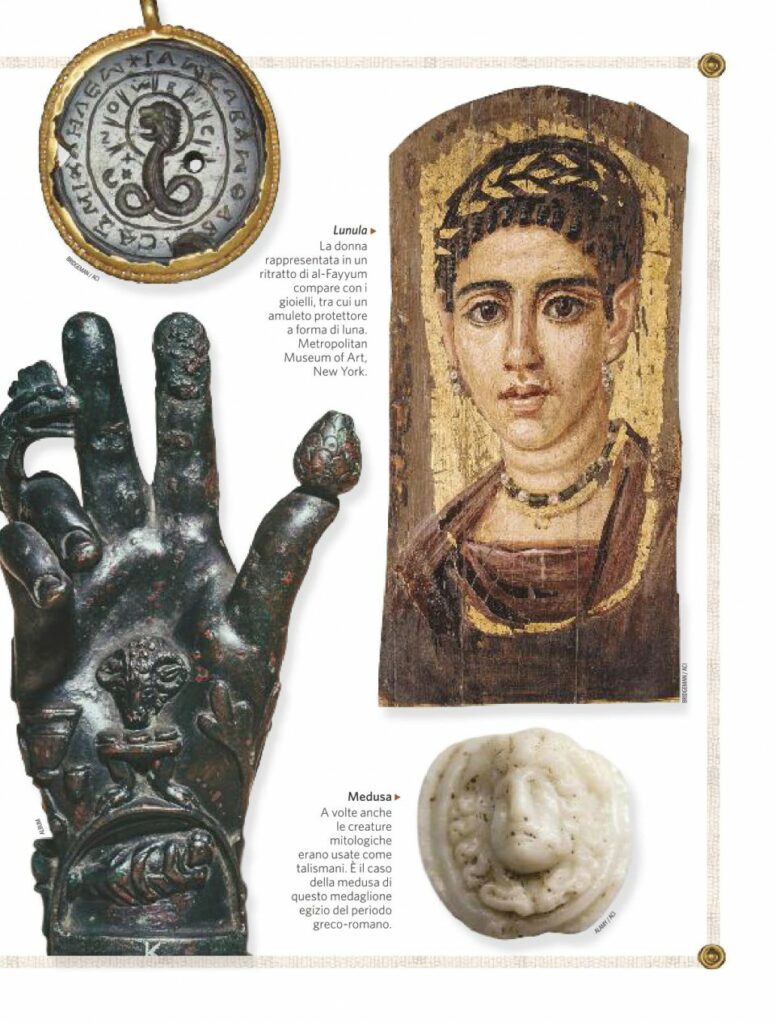

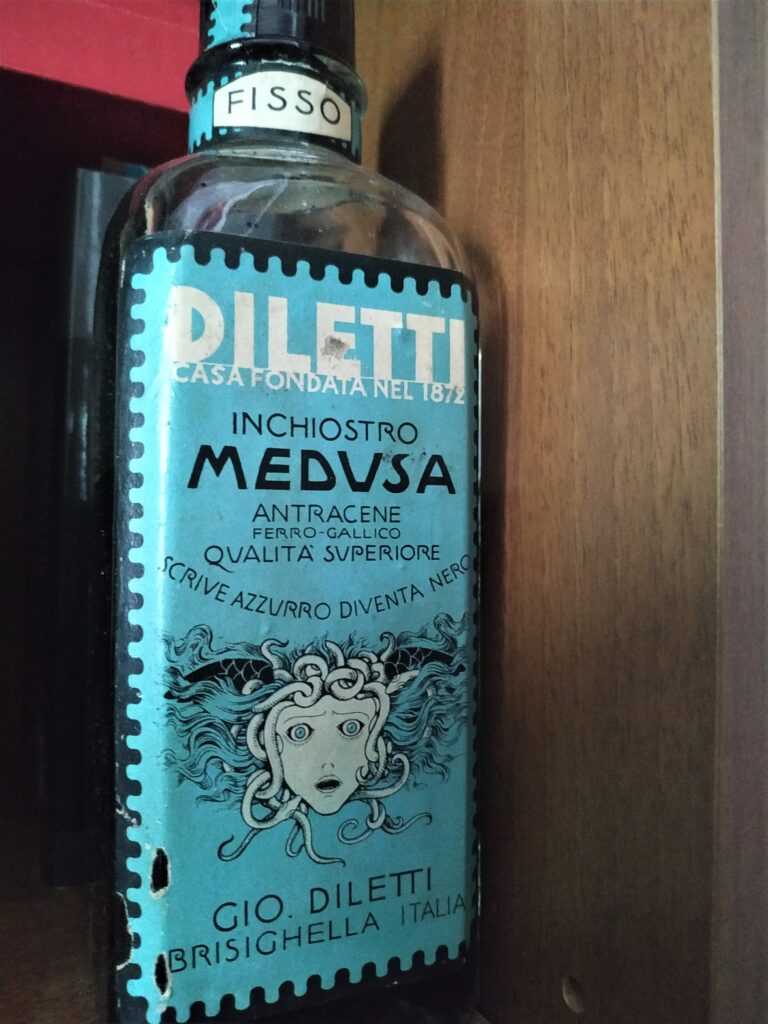

«Prima di tutto gli oracoli, porte di comunicazione fra dei e uomini; ma anche i luoghi che i greci, senza distinzione di etnia, riconoscevano come patrimonio comune e rappresentativo della propria identità: i santuari e le sedi dei giochi panellenici». (Dino Baldi)

I resti di un tempo in cui terreno e ultraterreno si cercavano e riuscivano a incontrarsi, anche senza cercarsi, dove mitologia e rituale riempivano di senso l’ordinarietà.

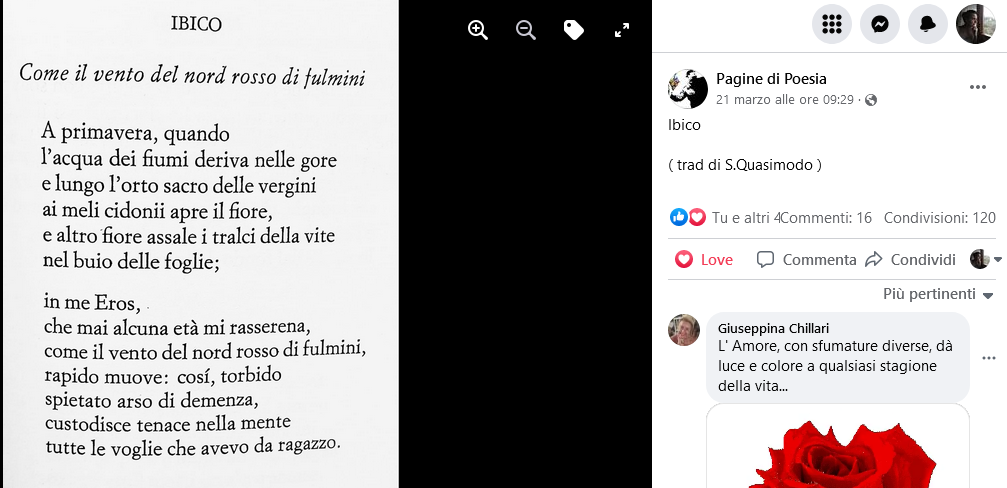

E oggi? Ci sono i greci del Ponto e quelli dei Balcani. E c’è una ruvidità di fondo nel carattere greco – intensità e asprezza – in cui anch’io mi ritrovo. Indocile fierezza si potrebbe dire, un temperamento sfaccettato con cui è difficile fare i conti e che mi suscita un’immedesimazione profonda. Scherzando con la mia amica Androniki mentre mi preparava il caffè e, prima ancora del caffè, il beneugurante dolcetto dell’accoglienza, le dicevo che la nostra complicità era senz’altro il frutto di una vita precedente. Di sicuro ci eravamo incontrate in un bosco della Tracia o giù di lì. Due indomite, polemiche, sognatrici. L’esperienza tutt’altro che tranquilla con la Grecia moderna, che per inciso è figlia di una dominazione turca di quasi cinque secoli dal notevole riverbero anche nella lingua, mi ha forse costretta precocemente a prendere le distanze dal perfezionismo apollineo. E con ciò a guardare più a fondo anche in me stessa; le somiglianze con il carattere contraddittorio e tumultuoso erano ben più di quelle, insussitenti, con gli scatti da cartolina. Qualcosa di ben lontano dai tratti ideali e idealizzati, dalle radiose sintesi dei manuali, dal candore dei reperti. Una landa propensa all’enigma e alla fatalità, che attrae un’epica di delitto, castigo e rinascita, dove nel sangue versato non si fa largo solo la morte ma un divenire estremamente vitale e contraddittorio di creature ribelli, esseri magici destinati a imprese sconcertanti e magnifiche, in cui non per caso un giorno dagli zoccoli di un cavallo è scaturita la fonte dei poeti.

Dino, Baldi, Marina Ballo Charmet, Oracoli, santuari e altri prodigi. Sopralluoghi in Grecia, Quodlibet Humboldt, 2013

Si rimanda anche al mio promemoria su Linkedin – Shrines and Healing

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)