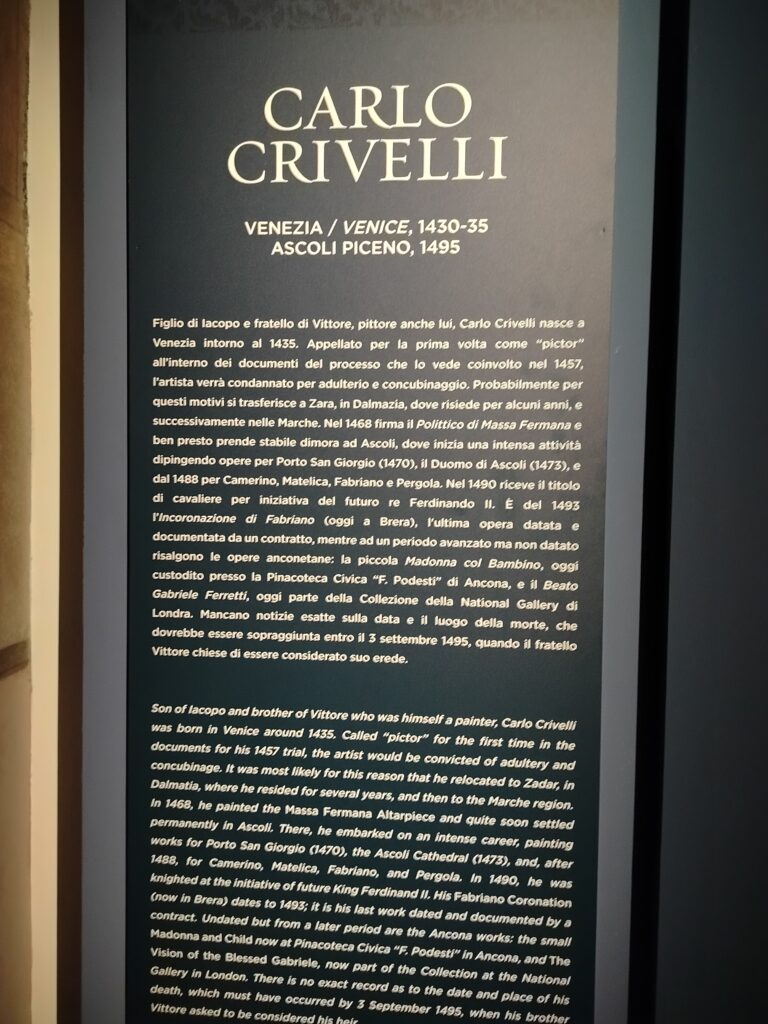

Dallo scorso novembre, in seguito ai lavori di ristrutturazione della Pinacoteca Podesti di Ancona e nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo, i capolavori sacri del polo marchigiano hanno raggiunto i Musei Capitolini. Una mostra raccolta e toccante che ci permette di incontrare i grandi maestri che hanno segnato due secoli di storia della pittura, dal Quattrocento al Seicento. Su tutti la monumentale Pala Gozzi di Tiziano, opera d’esordio del cadorino, di cui è esposto anche il pressoché sconosciuto retro. E poi ancora Olivuccio di Ciccarello, Carlo Crivelli, Guercino, Lorenzo Lotto. Sei straordinarie opere che raccontano un momento irripetibile nella storia dell’arte e l’importanza della città anconetana, crocevia di mecenati e collezionisti, abile nell’attrarre committenze di primo livello.

Due siti rappresentativi di altrettante tradizioni culturali intrecciano qui le loro avventurose storie, rinnovando suggestioni del passato mai venute meno.

*Sala d’ingresso agli Horti Lamiani – Pavimento policromo e dettaglio_Musei Capitolini

Da una residenza consolare coeva all’imperatore Tiberio, ubicati nella zona più alta dell’Esquilino, vennero acquisiti fra le proprietà imperiali. Lo scavo ottocentesco ha riportato alla luce nella loro integrità i sorprendenti elementi architettonici, trasferiti nelle sale espositive capitoline.

*Carlo Crivelli – Madonna con bambino (1480 circa)

1. Olivuccio di Ciccarello, Circoncisione (dettaglio, 1430 circa); 2. Lorenzo Lotto, Pala dell’Alabarda (dettaglio, 1539 circa)

* Dalla mostra: Capolavori della Pinacoteca di Ancona (Roma, fino al 30 marzo 2025)

* Fotografie di Claudia Ciardi ©

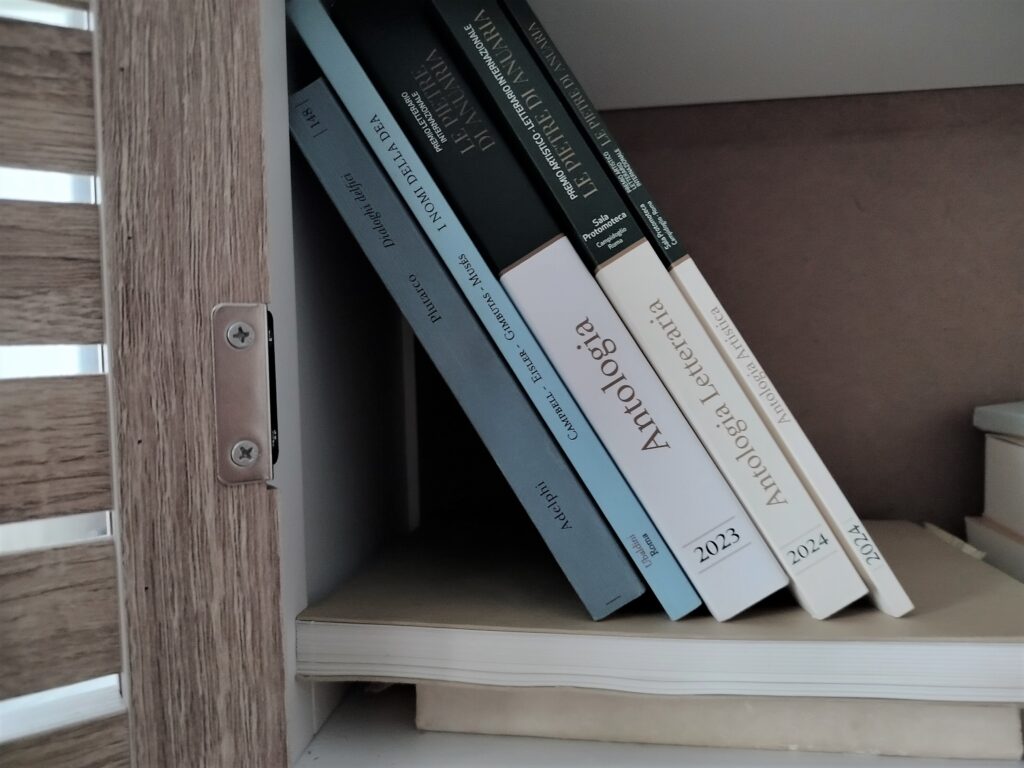

Il Campidoglio si conferma un centro vitale di arti antiche e contemporenee. In un coinvolgente dialogo la letteratura e la pittura si sono date appuntamento in Sala Promoteca per una festa della creatività. Ringrazio il comitato organizzatore del premio artistico-letterario “Le Pietre di Anuaria” per aver premiato e presentato pubblicamente il mio saggio su Grubicy De Dragon, Cesare Maggi e l’avventura del divisionismo in Italia. Oltre ad aver dato spazio al mio percorso grafico con un prezioso riconoscimento alla pittura che ho dedicato alle Alpi, in particolare ai paesaggi delle Apuane.

Per ulteriori dettagli sul lavoro oggetto della premiazione si rimanda al documento caricato sul mio profilo di Academia.edu, La pittura del silenzio/ Painting the silence.

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)