Al giorno d’oggi capita di vedere gli dei rinascere. Cartonati, in maglietta, si presentano al pubblico, posano per un selfie tra i monumenti o si godono sfondi balneari. La divinità veste panni umani, tecnologici, al passo coi tempi – non fanno che ripeterlo, forse più per autoconvincimento. In tanti guardano e criticano – piovono meme da ogni dove, il modo più diretto per irridere, un bizzarro regolamento di conti (con qualche spunto simpatico, bisogna ammetterlo) interno al social network. Alcuni, ma meno, procedono all’opposto e affermano che è un successo proprio perché se ne parla così tanto. Pubblicità che si autoalimenta – anche questo secondo l’imperio social. I diretti interessati, che hanno presieduto al rito di rinascita, ringraziano, proprio perché si è fatto da subito un gran parlare e spippolare.

Del resto, con il velocizzarsi della comunicazione, direi con l’ascesa del suo carattere istantaneo, va di moda affermare che una cosa viene legittimata dalla forza con cui irrompe e s’impone nel dibattito. Che si tratti di un brutto episodio o di un bel gesto è secondario. L’importante è che se ne parli. Di sfuggita facciamo notare che la tendenza cui si assiste è quella che incensa la pessima fama. Vagamente aleggia il pensiero di Napoleone: parlate bene, parlate male… A quanto pare il condottiero francese aveva già carpito il segreto di autorevolezza (e metriche!) molto prima dell’avvento di internet.

Qualcuno sostiene che si tratta di critica per partito preso. Quale partito? Se oggi vi è una certezza, è che non si sa più con chi si parla. Un giorno siamo di potta e un giorno di culo – nell’esprimere una bassezza dei nostri tempi scendo volutamente di registro, adatto anch’io la comunicazione.

Nell’ultimo Sanremo abbiamo assistito ai vistosi sdoganamenti di Instagram – il motto era instagrammatevi tutti… che così risolviamo i problemi (questo lo aggiungo io) – e ai calcioni menati alle povere rose ornamentali del palco. Operazioni mediatiche, cui la prevedibile polemica del giorno dopo ha dato forza. Innalzamento dell’hype… ho detto hype, giuro che non è una parolaccia [“montatura pubblicitaria”; tradotto per noi comuni mortali] come social comanda. La mattina successiva al raptus Blanco spopolava nei trend, mangiandosi tutto. E infatti chi voleva cavalcare a sua volta un po’ di quella visibilità si è affiliato e affidato al suo traino.

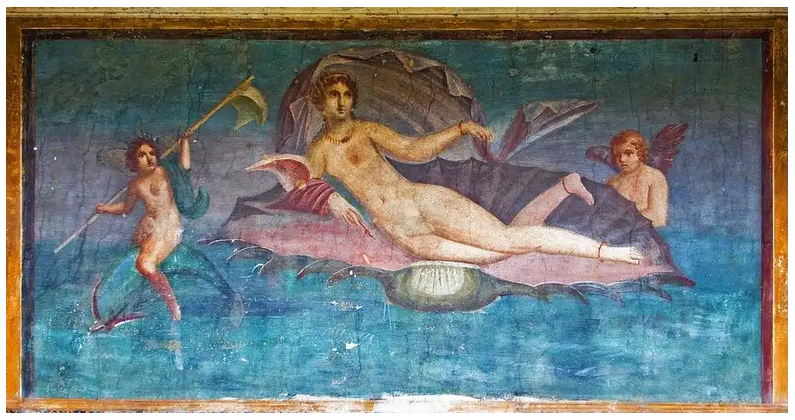

Butto lì ancora un paio di riflessioni. La Venere pop di Andy Warhol continua ad avere un senso. La guardo, non mi urta per nulla, anzi. Tuttavia alla luce delle attuali dinamiche, qualcuno ha finito per identificarla con l’inizio di un processo di desacralizzazione (o sacrilegio) dei grandi classici. Comunque la si pensi, rimane la proposta di un creativo che costruisce un linguaggio per conto proprio (non un esperimento dell’IA, non un ammiccamento alle logiche del mercato virtuale). Gli improbabili e disarmonici patchwork, i mixage ispirati dagli influencer, le citazioni e i rimbalzi da account affollati, che poi si scoprono seguiti da identità-non identità, insomma quest’arte fluida, posticcia, ineducata e che dunque non potrà educare, è figlia nostra, nata dalla digital economy. Il mio assunto è molto semplice, perfino banale – ma ovvietà per ovvietà, preferisco il luogo comune ad ogni sovrastruttura pacchiana. Io dico che Sandro Botticelli è il miglior influencer in proprio che si possa immaginare. Quello che gli si mette intorno o, peggio, davanti, non è nulla o quasi. È un momento scenico, quindi effimero. Quando non si limita ad essere impacciante, scade nel ridicolo. Ciò significa infine prestare il fianco a un’economia di cartapesta – non lo dico io ma autorevoli analisti intervenuti anche poche settimane fa, dopo il crollo delle banche regionali in Silicon Valley. Tutto allora è sembrato esplodere in un attimo per poi, c’era da scommetterci, riassorbirsi alla velocità della luce; peccato che ancora non si sia fatta chiarezza sullo stato di salute di molti degli istituiti regionali coinvolti. Basti questo dato, che dovrebbe farci trasalire. In una settimana sono stati stampati 400 miliardi di dollari. Praticamente risulta che per tamponare la falla si è prodotto un debito equivalente a quello accumulato in duecento anni di storia economica degli Stati Uniti.

Quando gli dei rinascono open e social è sempre un evento. Così affermano. Quale sia il senso non importa. Ed ecco servito lo scotto che paghiamo all’essere anche noi rinati digitali. Chiudo dicendo che non demonizzo a prescindere certi strumenti di comunicazione. Ma il punto è nobilitarli, se possibile. Innalzare il livello. Renderli funzionali a divulgare qualcosa di non scontato, perciò provando a utilizzarli in modo non convenzionale. Poi ci sarebbero le questioni in fieri relative all’uso dei dati, alla privacy, alle profilazioni più o meno selvagge, al copyright degli artisti che non approfondiamo qui, ma che non sono di secondaria importanza per rendere infine credibili questi contenitori.

Avevo già avuto modo di scrivere che la discussione sui cosiddetti nuovi media è solo agli inizi. Ne sono profondamente convinta. Come sono convinta che certi canali possano aiutare a smuovere l’aria asfittica di alcune inviolate stanze. Ma ci vuole intelligenza. Perché a scadere nella corrente della diseducazione ci si mette un secondo, il tempo di un click.

John Dewey è stato uno tra i pensatori che maggiormente hanno contribuito al dibattito sulla fruizione dell’arte. Il fine educativo è per lui inderogabile. Lo accosto volentieri a Fernanda Wittgens, fra le menti più moderne e aperte nella cura del nostro patrimonio culturale, che molto si è spesa anche in qualità di educatrice, la quale era convinta che «i tanti intellettuali ignavi e asociali sono i veri responsabili della tragedia italiana». Come darle torto. Questa frase me la voglio incidere su una parete. Che danni fa la spocchia, che disastri la saccenteria. Queste sono le vere cose contro cui fare argine. Altrimenti il paese invecchia ancor più che nel bios nei cervelli. Il che è la vera iattura. Allora, meglio mille volte chi smuove l’aria. Se poi sbaglia o fa qualche scivolone, va anche bene. Basta non rimanere fermi. Sul resto, sono più che certa sia possibile trovare una misura. Purché non si perda di vista la realtà. Quando si pensa al turismo, oggi, è d’obbligo lanciare strategie indirizzate a distribuire i flussi, gettando un occhio (meglio entrambi) alla sostenibilità, aprendo letteralmente vie nuove. Quindi servono prima di tutto le infrastrutture. Come copro i quattro chilometri dalla stazione alla fortezza di Talamone? Un esempio che vale per tantissimi itinerari. Con la bella stagione le piste ciclabili sarebbero la cosa più semplice, senza impatto ambientale, comode, piacevoli. Solo che in Italia non ci si è mai voluto investire più di tanto. È un esempio fra i tanti. Insomma, la vera rivoluzione io credo stia nel saper interpretare e coniugare esigenze diverse, ispirati da valori ben distanti dal mero e insostenibile consumismo.

Di seguito un paio di articoli per approfondire alcuni temi toccati in questa riflessione. Il primo sulla campagna Open to meraviglia. Un buon articolo. Va in direzione contraria e chi dice cose in direzione contraria mi piace. Anche se non concordo con l’idea base di “bersaglio grosso” e “bersaglio piccolo”. L’Italia è il paese per eccellenza del patrimonio diffuso. La somma di queste meraviglie diffuse sul territorio fa il cosiddetto bersaglio grosso. È una questione di riorientamento del punto di vista, un problema nodale per i motivi che ho spiegato a conclusione del mio scritto.

Open to Meraviglia: top o flop? su «La Svolta»

Poi un vivace commento sull’ascesa mediatica di Chiara Ferragni. Credo che sul suo passaggio a Sanremo si sia scritto un articolo al minuto, un po’ come per il dibattito su Open to meraviglia, dove del resto, e a ragione, si è rilevata una discreta presenza di “ferragnizzazione”. Ripropongo questo articolo non in quanto pamphlet sul personaggio che si sa essere estremamente divisivo e rumoroso ad ogni colpo di tastiera, ma perché è molto interessante l’analisi sulla sovrapposizione fra life e content, che a mio avviso aiuta a capire in quale “gioco” (o assillo) siamo immersi.

Chiara Ferragni, il racconto dell’ancella dell’algoritmo su «Rivista Studio»

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)