Era tradizione in Siam che il re offrisse un elefante bianco ai membri dell’élite decaduti dal suo favore. Non si trattava di un regalo, piuttosto di una punizione; diversamente dagli altri animali, infatti, il dono era sacro, andava mantenuto e dunque non poteva essere utilizzato per lavorare. L’espressione inglese “white elephant”, che in questa pratica affonda le sue radici, viene a designare un progetto senza sbocchi, qualcosa che si pensava funzionale e che poi finisce per impaludarsi, a causa di un vizio nel progetto stesso o del difetto di volontà – interessato o semplicemente frutto di inadeguatezza – di chi avrebbe dovuto farsene carico.

La locuzione omologa in italiano sarebbe “cattedrale nel deserto”, coniata nel 1958 da don Luigi Sturzo, in riferimento a tutti quei cosiddetti grandi progetti (improduttivi) pensati per le zone depresse d’Italia. In generale, la nostra lingua utilizza un’espressione che ha perfino dei risvolti poetici per tratteggiare una realtà di degrado sulla quale purtroppo il bel paese non lesina quanto a esempi.

Le cattedrali nel deserto sono certamente fisiche ma ancor più mentali. Anzi, diciamo che in generale nascono nel pensiero. Spesso queste idee sono azzardate e sbilanciate fin dalla prima concezione. Edifici dalle faraoniche pretese, immaginati in spazi privi o quasi di collegamenti, oppure grandi strutture polifunzionali su cui si ripongono troppe ottimistiche speranze, quanto a prospettive di occupazione e sviluppo del territorio. Il caso più recente lo stiamo riscontrando in Cina dove intere città, sorte in fretta per assorbire e urbanizzare i flussi migratori interni dalle campagne, alla prima seria battuta di arresto di un ciclo economico favorevole pur sospinto da molte contraddizioni, rischiano di restare vuote. Il che mette anche in discussione l’intero modello, perché forse non si tratta neppure di una crisi sistemica ma di un problema di portata ben più grande.

A tutto ciò si aggiunga che pure molti spazi già organizzati corrono il pericolo di una desertificazione. I musei, i centri espositivi e culturali sono fra questi. Creature dall’anima poliedrica – se solo si volesse veramente e compiutamente farla emergere con il concorso di professionalità non inquadrate in schemi ormai inadatti – depositarie di un altissimo potenziale pronto a trasformarsi in qualcosa in grado di catalizzare forze economiche latenti. È peraltro l’oggetto del mio ultimo saggio Cultura e creatività per un’altra economia («Incroci», n. 47, giugno 2023). La riduzione degli orari di apertura, la mancanza di servizi adeguati che aiutino a raggiungere certi luoghi incentivando quindi la permanenza negli stessi, costituiscono problemi strutturali che non possono essere aggirati se si vuole puntare a un vero rinnovamento.

Analizzando alcune situazioni diciamo di “isolamento culturale” emergono diverse criticità, frutto di premesse diverse ma con un minimo comune denominatore; il fallimento degli intenti iniziali, il deteriorarsi di un sito, quando non si arrivi a constatarne un’assoluta decadenza. Fra i report che mi è capitato di leggere ci sono il mancato decollo del Museo di Archeologia Subacquea a Grado e non pochi clamorosi flop romani: la vela di Calatrava, le Torri dell’EUR, gli ex mercati generali a Ostiense, la ex fabbrica di penicillina LEO. In quest’ultimo caso si tratta di uno dei numerosi resti della deindustrializzazione (ricordiamo pure Torino per l’incidenza molto alta di problematiche di questo tipo). Ancora, i problemi di raggiungibilità di Capodimonte e i suoi ben poco sfolgoranti dintorni – si rimanda a un articolo di Gennaro Di Biase uscito su «Il Mattino» alla fine del 2021, che con piglio anche ironico descrive una situazione di estremo contrasto fra l’interno del polo museale e la trascuratezza delle immediate vicinanze.

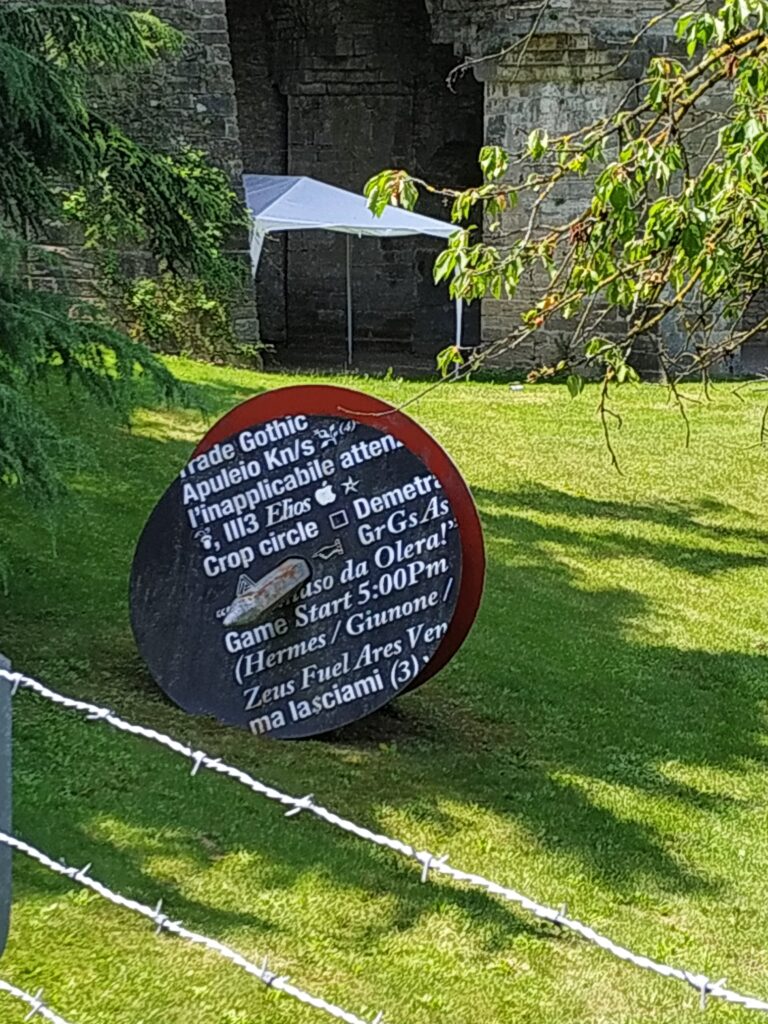

Cito a chiudere l’interporto di Bologna da poco inaugurato come museo a cielo aperto della street art. Un progetto molto interessante, che fa il punto e accende i riflettori su una delle espressioni più controverse – ma anche affascinanti – dell’arte contemporanea. Mutatis mutandis quelle che si candidano come gigantografie o sinopie dell’oggi, necessitano chiaramente di spazi molto estesi. Se da una parte si è messo a terra qualcosa che intende valorizzare un’area altrimenti difficile da “interpretare”, il rischio è che sia poco vissuta.

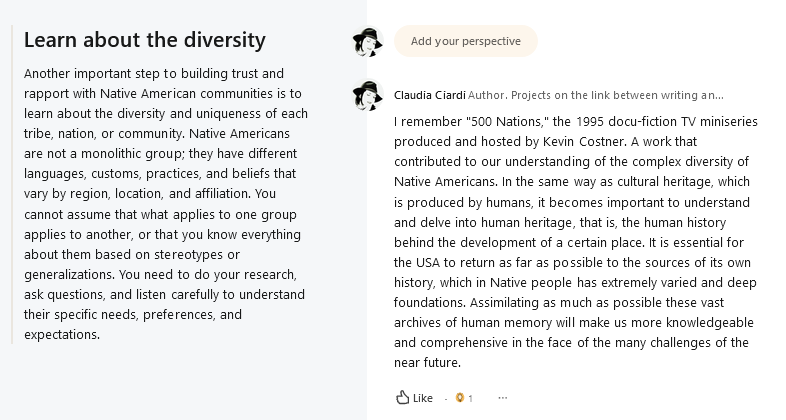

Abbiamo già avuto modo di discutere come l’idea di patrimonio culturale sia estremamente variegata e necessariamente antropizzata. Fruizione, condivisione, tutela fondano le loro radici nella comunità e a regole comunitarie si appellano. Beni e persone, oggetti e immaginari collettivi, materiale e immateriale si confrontano nella mutua ispirazione di strategie volte sia a conservare che a divulgare. Strategie per il territorio a presidio e cura. Diviene quindi centrale il ruolo dell’educazione, dal momento che solo lo studio approfondito dei propri segni identitari e al contempo della diversità culturale porta alla comprensione reciproca, anche nell’ottica della risoluzione e prevenzione dei conflitti. Materia che, alla luce degli attuali scenari di guerra, dovrebbe ancor più spronarci a riflettere.

Infine il pericolo della polarizzazione fra aree attrattive (e ormai sommerse dallo tsunami turistico) che continuano a magnetizzare su di sé tutta l’attenzione e la mancanza di valide opzioni. Lo sviluppo territoriale di cui sopra è da intendersi in senso culturale e sociale. In molti casi, anche nelle storie di maggior successo, l’effetto controproducente è che i flussi turistici restino in buona sostanza estranei al territorio. Privilegiare una logica commerciale, anziché economica, significa sottrarsi a una programmazione lunga, che in una società complessa costituisce l’unica via per generare risposte efficaci e risultati produttivi.

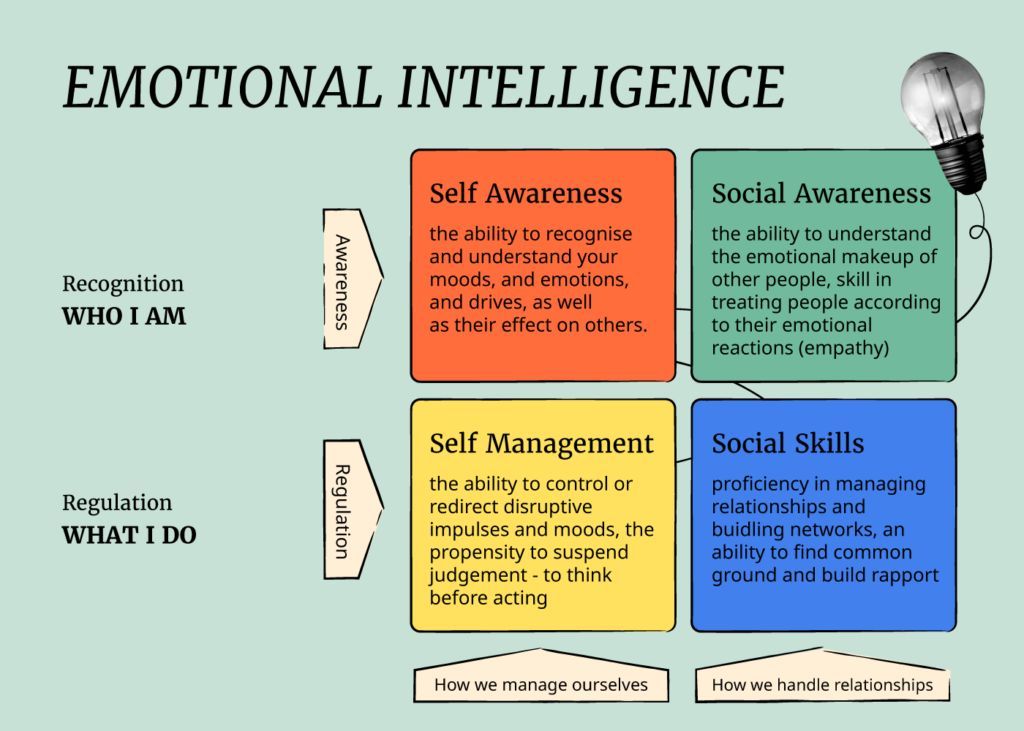

Communication strategies are also very important as long as they are responsible and inspired by a sound emotional and analytical vision.

Si veda anche:

Musei, oltre alle classifiche dei visitatori bisogna pensare a strategie per il territorio – Stefano Monti su «Archeoreporter», 13 gennaio 2023

![Claudia Ciardi [margini inversi] – Il chiosco delle nuvole](https://www.claudiaciardi.net/wp-content/uploads/2019/02/cropped-spirale-2.jpg)